Parallellektüre

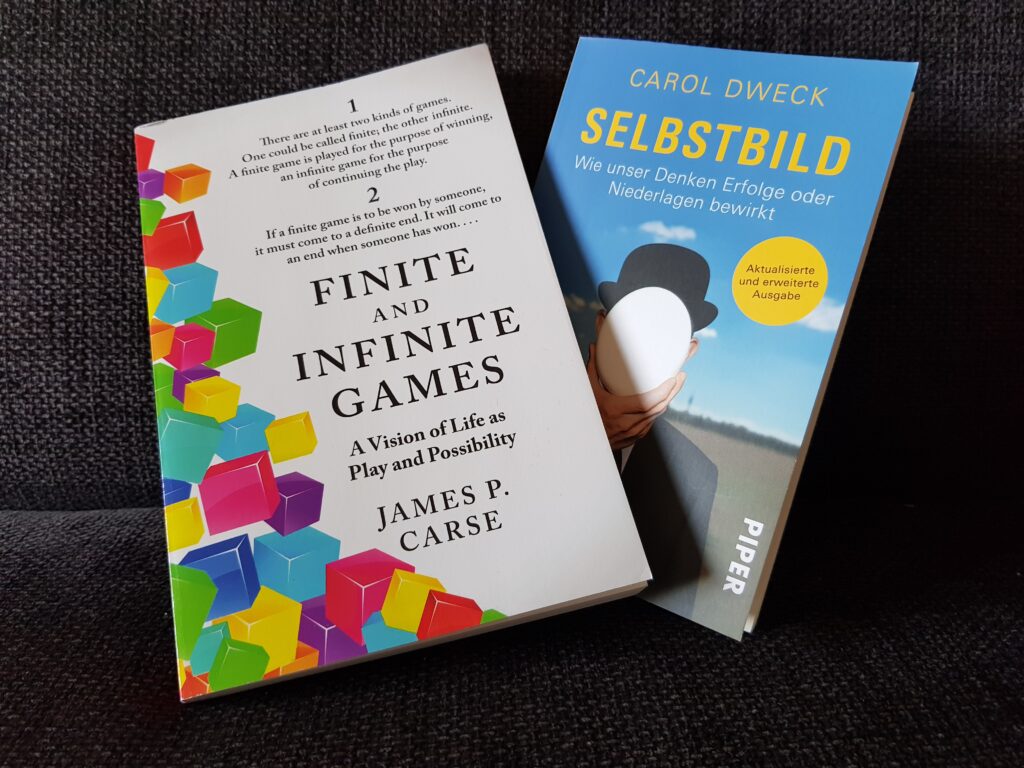

James P. Carse: Finite and Infinite Games, Free Press, New York 2012.

Carol Dweck: Mindset, Ballantine Book, New York 2007; Selbstbild, Piper, München 2017.

Die Grundidee dieser zwei Bücher lässt sich jeweils leicht einem Satz wiedergeben, wodurch aber unzählige Gedankengänge und Erfahrungswerte auf eine einfache Formel reduziert werden, die der Bedeutung beider Gegenpaare für das menschliche Dasein kaum gerecht werden kann, gerade hinsichtlich ihrer konkreten lebensweltlichen Auswirkungen.

Also vereinfachen wir dennoch unverblümt und fassen zunächst zusammen, dass es zwei grundsätzlich unterschiedliche Arten von Spielen gibt, in welchen Menschen sich betätigen und folglich auch zwei Spielweisen in allen menschlichen Aktivitäten erkennbar sind. Das eine Spielen strebt ein Ende an und das andere nicht. Das eine Spiel soll gewonnen werden, während das andere das Spielen potenziell unendlich fortführt. Daher gibt es finites und infinites Spielen: Beim ersten geht es ums Gewinnen, bei letzterem um das Spielen selbst.

Mitte der 1980er-Jahre nimmt der Religionswissenschaftler James Carse allem Anschein nach die Idee von Sprachspielen (Wittgenstein) und das anthropologische Wesenspostulats des spielenden Menschen (Huizinga) in seine Gedankengänge auf. Er konstruierte daraus einen perspektivischen Dualismus des Spiels, der es ihm erlaubt, zwei menschliche Grundhaltungen herauszuarbeiten, die sich wiederum reduzierend mit Kontrolle und Anpassung vergleichen lassen, wobei er auch betont, dass Individuen je nach Spiel zu einer anderen Spielweise tendieren. Manche Spiele wollen wir kontrollieren, andere möchten wir möglichst lange aufrechterhalten, weshalb wir die Bedingungen für das Weiterspielen schaffen. Damit einher geht natürlich auch, dass ein Gegenüber im einen Fall besiegt und überwunden werden soll und im anderen zum Mit- und Weiterspielen animiert.

Das Spielkonzept ist bei Carse so weit gefasst, dass es nicht nur Zeitvertreib und Vergnügen meint, sondern jegliche, also auch ernsthafte Aspekte der menschlichen Kultur und Gesellschaft einbezieht, also eigentlich jede Form von Handlung nach Regeln; wobei selbst eine Regel, dass es keine Regeln gibt, als eine Regel verschiedene Spielarten ermöglicht. Die Absicht der hundertundeinen Paragrafen umfassenden Schrift ist jedoch keine Spieltheorie oder etwas in der Art, sondern Carse möchte klarstellen, dass grundsätzlich allen Menschen für jede Lebenssituation die Wahl offensteht, wie diese gespielt wird, sofern sie mitspielen können und nicht gespielt werden; entsprechend müssen Personen frei und als Freie gewürdigt sein, um spielen zu können. Diese gegenseitige Anerkennung als ebenbürtige Mitspielende ist übrigens auch die Voraussetzung für Kommunikation und Beziehungen zwischen Menschen, sofern sie denn nicht auf Dominanz oder Ausbeutung abzielt. An solchen Stellen in der Abhandlung sind soziokulturelle Nachbeben der 1960er- und 70er-Jahre zu spüren, bevor dann das Finale des Traktats in eine (religions-) kritische Darstellung menschlicher Mythologie mündet.

Vergleichsweise unsystematisch und entlang von anekdotischen Erfahrungsberichten über verschiedene alltägliche Themenfelder wie Bildung, Arbeit oder Paarbeziehungen hinweg zeigt Carol Dweck, dass man sich selbst auf zwei diametral unterschiedliche Weisen wahrnehmen kann, was sich dann folglich auch auf die Haltung zur Welt auswirkt und im Verhalten manifestiert. Anfänglich jedoch handelt es sich nur um eine Beobachtung, dass es manchen Personen offenbar leichter fällt, mit Veränderungen oder Herausforderungen ihrer Lebenswelt umzugehen als anderen und zwar aufgrund ihrer Einstellung zu sich selbst. Während sich manche auf die Konstanten ihrer Persönlichkeit fokussieren und ein statisches Selbstbild an den Tag legen, blicken andere mit mehr Offenheit auf sich selbst und aufgrund ihrer dynamischen Eigenwahrnehmung orientieren sie sich nicht an ihren Talenten oder an ihren Erfolgen, sondern sehen überall Möglichkeiten, sich selbst im aktiven Weltbezug neu kennenzulernen.

So eindeutig lassen sich Individuen gewiss nicht unterscheiden und einteilen. Die meisten durchleben sowohl statische als auch dynamische Phasen ihrer Persönlichkeit, sind in mancherlei Hinsicht offen und flexibel im Umgang mit sich, können aber über bestimmte Aspekte ihres Charakters oder ihres Lebenswandels zugleich sehr schematisch und rigide denken. So ist niemand für immer und in jederlei Hinsicht vor einer statischen Sichtweise oder Haltung gefeit, die übrigens auch ihren Nutzen haben können, wenn es etwa darum geht, sich kurzfristig in einer Situation unter Kontrolle zu bringen oder zu behaupten, indem man sich auf seine Stärken beruft und sich auf diese verlassen kann. In solchen Fällen ist jedoch auch das Eintreten einer Enttäuschung recht wahrscheinlich, wenn die vermeintlich positiven Charakterzüge gerade unzureichend sind, was sich bei Wiederholung in ein permanentes Selbstwahrnehmungsmuster verwandeln kann. Ganze Generationen oder Kulturen sind durch den Umgang mit persönlichem Scheitern dauerhaft geprägt worden und haben über implizite Tradierung die nachkommenden Individuen und Gesellschaften stark beeinflusst. Man stelle sich bloss die Frage, wie leicht es einem fällt, einen Fehler oder das eigene Unwissen oder irgendein sonstiges Unvermögen einzugestehen und dies auch anderen gegenüber zuzugeben. Schon wird augenfällig, zu welchem Selbstbild man eher neigt und wie akzeptiert ein gelassener Umgang mit Unzulänglichkeiten im eigenen sozialen Umfeld ist.

Mit einem blossen Umdenken ist es leider nicht getan, weder beim persönlichen „Mindset“ noch beim Spiel, in welchem man sich betätigt. Nur über die wiederholte, kontinuierliche Neuausrichtung des eigenen Blicks auf sich und die Welt gelingt es, ein letztlich heilsames Reaktionsmuster und davon ausgehend eine verlässlich resiliente Haltung zu entwickeln. Was in der Theorie womöglich reduktionistisch und nach banalisierender Kontrastierung klingt oder einfach sehr rasch erfasst werden kann, braucht in der praktischen Umsetzung nicht selten viele Jahre des Übens und idealerweise ein Umfeld, welches Menschen darin unterstützt, auf spielerische Weise zu lernen und dabei als Persönlichkeiten zu reifen.

Aus diesen beiden Gegensatzpaaren lassen sich vier Kombinationen bilden, die als unterschiedliche und womöglich archetypische Lebensstrategien darstellbar sind. Eine statisch-endliche Spielweise will und muss (oft um jeden Preis) gewinnen, während statisch-unendlich Spielende am liebsten dauernd spielen möchten, was sie gut können. Macht und Manie kommen da in den Sinn. Im Weiteren spielt dynamisch-endlich, wer gerne verliert oder zumindest gut verlieren kann, um sich dadurch zu verbessern. Und schliesslich gibt es Charaktere, die öfters dynamisch-unendlich agieren, also immerzu lernen und allein um des Spiels willen spielen wollen. Das erinnert irgendwie an Vernunft und Liebe. Angelehnt an Watzlawicks Kommunikationsaxiom kann ergänzend angemerkt werden, dass Menschen nicht imstande sind, nicht zu spielen und sich nicht selbst wahrzunehmen, wenn jede erdenkliche Tätigkeit als endliches oder unendliches Spiel gilt und man davon ausgeht, dass auch ein bewusstes Ignorieren seiner selbst einem Selbstbild entspricht.

Welche Kombination von Spielart und „Mindset“ nun zur jeweiligen Situation oder Biografie passt, dürfen wir letztlich nach eigenem Ermessen entscheiden. Es ist doch beruhigend, dass man auch diesbezüglich jederzeit die Wahl hat. Unzählige dieser Entscheide werden im Rückblick vermutlich nicht optimal sein, doch sie können sich in Zukunft als Routine einspielen, so dass das Leben ebenso wie das eigene Selbst immer interessanter wird, einem immer mehr Freude und Freunde bereitet. An dieser Folgerung ist nun leicht zu erkennen, welche der vier Optionen wohl auf Dauer eher zu einem guten und erfüllenden Leben führt. Oder sind diese vier Optionen doch nur eine redundante Spielerei mit Konzepten? Womöglich inkorrekt?