Roman, Rowohlt Verlag, Berlin 2017.

„Halten Sie die Augen weiter geschlossen, nur so können Sie wahrhaft erkennen.“

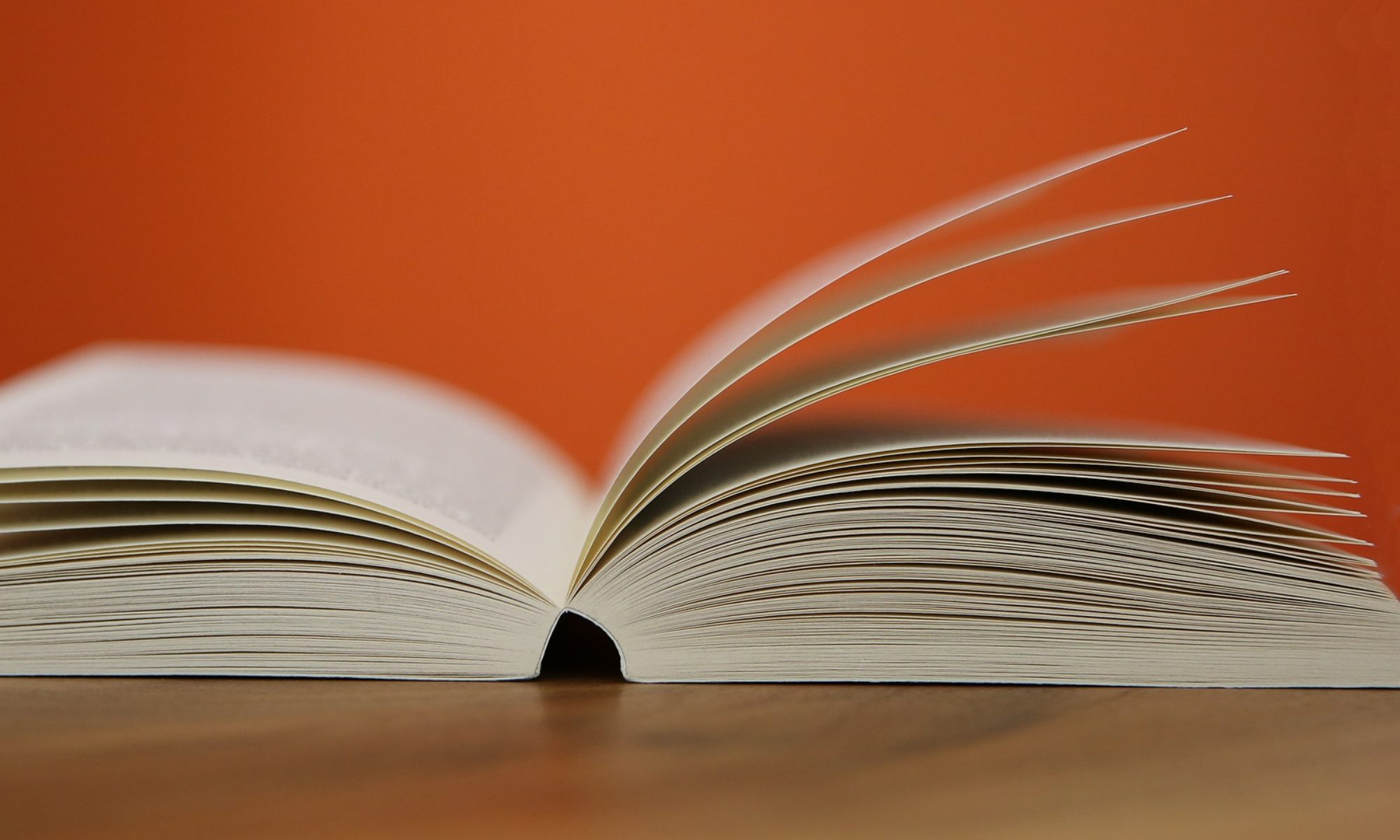

Auf drei beliebig ausgesuchten Seiten dieses Romans kommt nach raschem Überfliegen mindestens zweimal das Wort „Gold“ vor und das überrascht nicht, beinahe wäre ich versucht, auf den etwas mehr als fünfhundert Seiten tatsächlich nachzuzählen. Spätestens ab der Hälfte ging mir das Wort schon tüchtig auf den Geist und war insofern eine ähnlich unangenehme Begleiterscheinung des Romans wie sein Protagonist. Was für ein unsympathischer Mensch! Und doch habe ich diese stellenweise widerspenstig und in teils unhaltbar plakativen Sätzen geflochtene Geschichte durchgehalten, denn gerade in der für einen Abenteuerroman untypisch unaufgeregten Erzählweise und im unerwartet Kuriosen der Motive lag ein gewisser Reiz. Dass das Tempo jedoch durchwegs gedrosselt bleibt und kaum je Fahrt aufnimmt, also nicht einmal in Kriegshandlungen, hat die Lesefreude schon recht gemindert. Vermutlich war es aber die eigene (wenigstens geistige) Entdeckernatur, die angestachelt wurde, wenn das Unerwartete auf jeder neuen Seite lauert. Man kann nicht anders und muss immer weiter, gerade so wie die Hauptfigur Berns. Überhaupt ist er eine gelungene Wahl, denn als introvertierter Antiheld und glückloser Glücksritter scheint er überhaupt nicht geeignet, überhaupt Interesse zu wecken. Doch in seiner ambivalenten Charakteristik passt er zum sperrigen Arrangement der Aventüre und als gesamthafter Wurf stellt daher das Ganze eine Mischung von Huldigung und Verballhornung des Genres dar. Man gewinnt auch den Eindruck, dass dem ganzen eine intensive Rechercheleistung vorausgegangen ist, bis ins Detail wirkt alles sorgfältig. Und dann wachsen in den Anden auf einmal Aloe-Pflanzen, typische Gewächse der alten Welt? Vieles schillert und gleisst, wie die Gebilde von Berns Vorstellungskraft, auch die Sprache mutet oft an wie ein tropischer Fiebertraum. Manche Passagen reduzieren sich auf assoziative Benennungen, als ob man die Mitschrift einer Therapiesitzung lesen würde, der Klang der Wortfolgen stimmt eher selten mit jenem der behandelten Zeit überein – und es macht nicht immer den Anschein, als ob dieser Kontrast willentlich besteht. Vieles bleibt erstaunlich oberflächlich erwähnt und wird nicht ausgeführt, während anderes immer wieder kommt, eben wie das Gold, Gold, Gold oder die Tatsache, dass mehrmals Spannung zu erzeugen versucht wird, wenn der Fuss beim Klettern abrutscht. Dies könnte sogar auch ein Stilmittel gewesen sein, ein Tunnelblick aufs Edelmetall, dessen äusserliche Eigenschaften, um Figuren, Landschaften und Episoden zu gestalten. Aber eben, es scheint nicht durchwegs der Fall gewesen zu sein, oder trügt das vielleicht? Insgesamt eine durchaus anregende Tour durchs ausgehende neunzehnte Jahrhundert und die Lebenswelten in Deutschland und Südamerika, stellenweise auch mit viel Unterhaltungswert dargestellt, wenn etwa den stattlich herausgeputzten Herren unter der Äquatorsonne die Pomade aus den Bärten tropft. Der umfassende Nachhall liegt dennoch in den typischen Gedankenbildern, wie sie auch ein herkömmlicher Abenteuerroman hinterlassen hätte, mit einer angenehm bitteren Note, dass eben manches nur dank des Scheins, den seine Oberflächlichkeit zurückwirft, glänzt und wertvoll wirkt. Und man klappt das Buch mit Lust auf die Andenwelt zu, nächste Station: vielleicht ja wieder einmal Alexander von Humboldt. Der meint übrigens schon recht früh im Buch zu Berns: „Die goldene Stadt? (…) Sie delirieren ja!“ Irgendwie hat er recht, sowohl als Zusammenfassung wie auch als Fazit.